Ps. Jaime Olivos

Psicólogo, Máster en Dirección y Gestión de...

Precio Programas:

Descuento de programas:

Subtotal:

Descuentos:

Subtotal - Descuentos:

Total:

Ir a pagarTu carro esta vacío

Última actualización:

Tiempo de lectura:5 minutos

La ansiedad se ha vuelto parte del paisaje mental cotidiano, especialmente en adolescentes y jóvenes, cuyas mentes se enfrentan a un entorno hiperexigente, hiperconectado y con escaso espacio para la pausa. En esta columna, el psicólogo y embajador de Adipa, Jaime Olivos, explora las raíces neurobiológicas de este fenómeno, sus detonantes sociales y la urgencia de abordarlo como un problema de salud pública integral.

Cuando escuchamos la palabra ansiedad, muchos piensan en nervios antes de un examen o en ese cosquilleo previo a hablar en público. Pero la ansiedad que hoy se está instalando en nuestra vida cotidiana, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, va mucho más allá. Ya no se trata solo de episodios puntuales: la ciencia ha demostrado que estamos frente a una tendencia sostenida de aumento de trastornos ansiosos en las últimas décadas, con un salto significativo tras la pandemia de COVID-19.

La ansiedad, en su forma clínica, no es simplemente “estar preocupado”. Se traduce en pensamientos repetitivos, sensación de amenaza constante, dificultades para dormir, problemas de concentración y, en muchos casos,

aislamiento social. Lo que antes parecía un fenómeno individual hoy se revela como un problema de salud pública global.

Un análisis reciente publicado en Frontiers in Psychiatry (2024) examinó datos de más de 200 países y confirmó que la carga global de los trastornos de ansiedad en jóvenes de 10 a 24 años ha aumentado sostenidamente desde 1990, con un repunte marcado después de 2019. Este estudio también señaló que las mujeres y los jóvenes de 20 a 24 años son los más afectados, y que factores sociales como el Bullying o la presión académica actúan como disparadores potentes (Bie, et al., 2024).

Si miramos más de cerca, los datos en contextos universitarios también son preocupantes. Un estudio con más de 200.000 estudiantes en Estados Unidos(Lipson et al., 2022) mostró que entre 2013 y 2021 no solo crecieron los síntomas de ansiedad y depresión, sino también la búsqueda de ayuda psicológica. Esto revela algo positivo, mayor conciencia, pero también un sistema de apoyo que muchas veces no logra responder al ritmo de la demanda.

La ansiedad es multicausal, pero hay algunos factores actuales que no se pueden ignorar.

Una revisión sistemática publicada en The Lancet Regional Health (Steare et al., 2023) encontró que la presión escolar en adolescentes se asocia fuertemente con depresión, ansiedad, autolesiones e incluso ideación suicida. Lo mismo ocurre en adultos jóvenes con el estrés universitario o la exigencia laboral, donde el miedo al fracaso se convierte en una fuente crónica de ansiedad.

Aunque ya quedó atrás lo peor de la emergencia sanitaria, un metaanálisis en BMU (Salanti et al., 2024) mostró que lo niveles de ansiedad y depresión en los primeros meses de confinamiento

aumentaron significativamente. Lo más interesante es que, aunque los niveles disminuyeron después, no volvieron al punto inicial. La curva de ansiedad en jóvenes quedó más elevada que antes de 2020.

Varios estudios han demostrado que el uso excesivo de redes sociales no solo afecta el sueño y la autoestima, sino que está relacionado con síntomas ansiosos más intensos. Desde la neurociencia, este consumo compulsivo activa circuitos de recompensa y refuerza patrones de comparación social, generando un “ruido mental” constante.

La ansiedad tiene una base neurobiológica clara. Uno de los protagonistas es la amígdala, esa estructura cerebral encargada de detectar peligros. En condiciones normales, la amígdala envía señales de alarma y la corteza

prefrontal se encarga de regular y decidir si la amenaza es real o no.

El problema aparece cuando la amígdala se vuelve hiperreactiva, algo que ocurre en personas con ansiedad crónica. Estudios de neuroimagen muestran que en estos casos la comunicación entre amígdala y la corteza prefrontal medial se debilita, lo que deja a la persona con un “freno emocional” menos efectivo. En otras palabras, el cerebro se acostumbra a vivir en modo alerta, como si estuviera frente a un depredador, aunque lo que haya sea un examen, una conversación incómoda o la espera de un mensaje.

Además, la ansiedad se asocia con la alteración de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el GABA, que cumplen funciones críticas en la regulación del ánimo, la motivación y la calma. Estos hallazgos no solo confirman que la ansiedad no es “imaginaria”, sino que está anclada en cambios concretos en el funcionamiento cerebral.

¿Por qué los adolescentes son particularmente vulnerables? La neurociencia ofrece una respuesta: el cerebro adolescente está en plano proceso de maduración. La corteza prefrontal, clave para el control de impulsos y

regulación emocional, aún no está completamente desarrollada, mientras que las regiones límbicas, como la amígdala, ya son muy activas.

Esto genera un desbalance: mucha emoción y poca regulación. Si a eso sumamos presiones externas (escuela, familia, redes sociales), se crea un caldo de cultivo perfecto para que la ansiedad se consolide. Por eso, lo que

ocurre en esta etapa puede marcar la trayectoria de salud mental en la adultez.

La ansiedad no tratada no se queda quieta. Diversos estudios han demostrado que puede evolucionar hacia depresión, abuso de sustancias o dificultades cognitivas. También impacta en la memoria, la atención y la toma de

decisiones, funciones ejecutivas que son claves en el desempeño académico y laboral.

Más aún, la ansiedad crónica puede tener efectos físicos; se asocia con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales y trastornos del sueño. En este sentido, la ansiedad deja de ser un problema “mental” para convertirse en un problema integral de salud.

¿Qué podemos hacer?

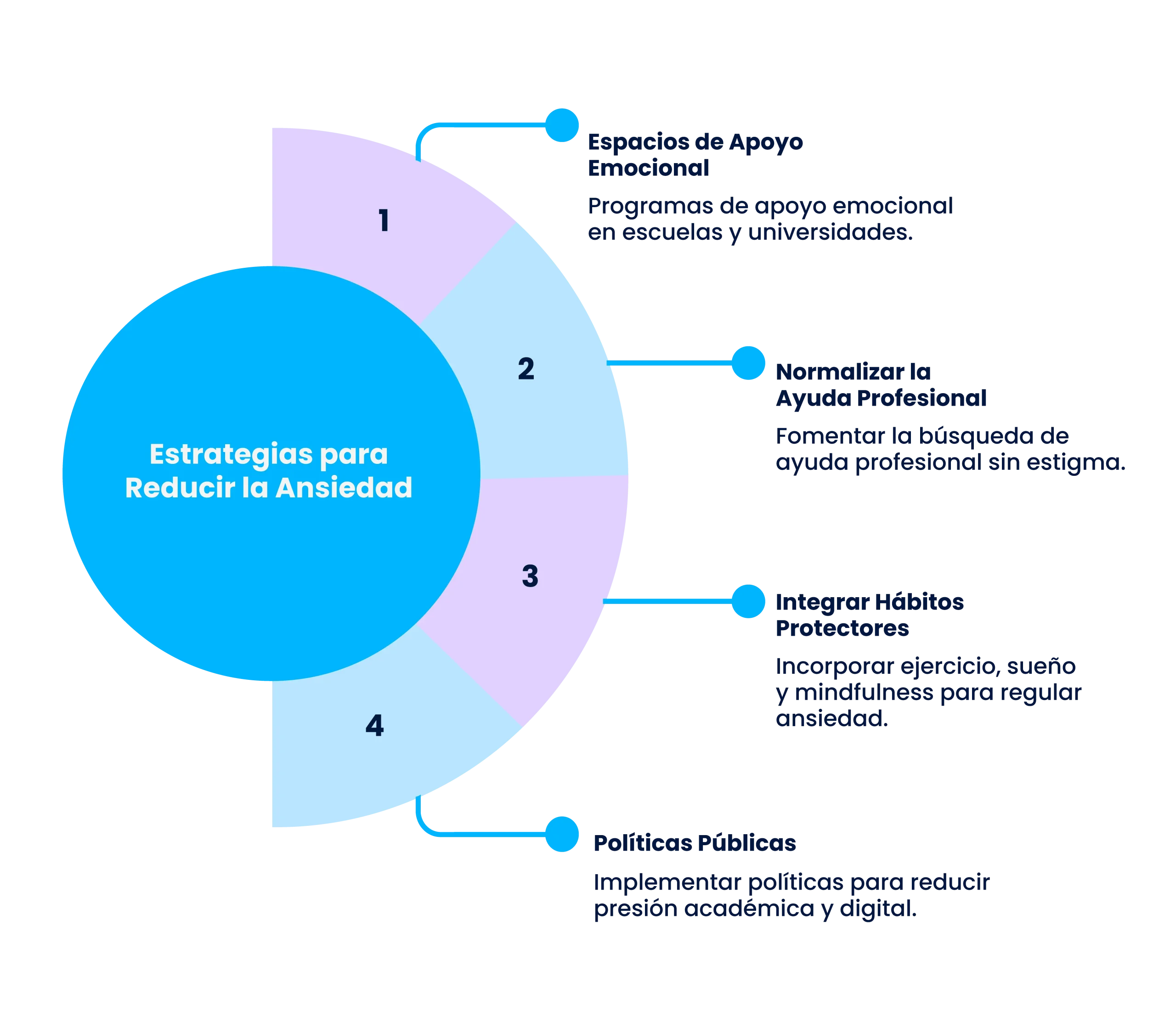

La evidencia científica señala varias líneas de acción:

Hablar de ansiedad no es hablar de debilidad ni de falta de carácter. Es reconocer que el cerebro humano, en un contexto de exigencias crecientes y cambios acelerados, está mostrando señales de alarma. La neurociencia y la psicología nos ofrecen explicaciones claras: un cerebro que vive en alerta constante termina agotado, con menos capacidad de regulación y mayor vulnerabilidad.

Pero también nos entregan esperanza: la plasticidad cerebral significa que es posible recuperar el equilibrio con el acompañamiento adecuado, hábitos saludables y comunidades que validen las emociones.

La ansiedad, vista desde esta perspectiva, no es un enemigo a derrotar, sino una señal a escuchar. Y quizás el verdadero desafío de nuestro tiempo sea aprender a escucharla sin miedo, con ciencia, empatía y acción colectiva.

La reinserción social es un proceso psicosocial que integra evaluación clínica, acompañamiento interdisciplinario y condiciones...

Leer más

La terapia narrativa es un enfoque psicoterapéutico que plantea que las personas organizan su vida...

Leer más

El TDAH en adultos es una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades persistentes en la...

Leer másConfirmo que he leído la información sobre este programa, disponible en el brochure y en el sitio web. Declaro cumplir con los requisitos para cursar este diplomado y me comprometo a enviar mi certificado de título, así como a firmar la carta de compromiso solicitada

Recibirás una notificación cuando el curso esté disponible.